戦略立案における現状分析、3C分析、4C分析、PEST分析そして6C分析

前回の記事では、「経営戦略」立案においてまず最初に実施すべきMVVに関してご説明しました。このMVVを明らかにすることによって、企業および事業における、戦略の方向性や組織が成長していく方向性、そして事業範囲を明確にすることができます。今回は、経営戦略立案において、企業理念やMVVを策定した後に実施する現状分析に関してご紹介します。

戦略立案における現状分析では、情報を何でもかんでも情報を集めればよいということではなく、必要な情報を効率よく集めることが重要となります。本記事では、必要な情報を効率よく集めるためのフレームワークおよびそれぞれのコツに関してご紹介します。是非、現状分析においての参考としてください。

3C分析、4C分析、PEST分析とは

企業戦略とは、事業領域を定義して、そこに含まれる戦略立案の単位となる事業(SBU)を明確にし、事業間で適切な資源配分を行うことです。一方、事業戦略とは、選択された事業の範囲を定義して、そこでの競争上のポジションを明確にして優位性を確保することです。いずれの戦略を立案するにおいても、まずは現状分析が必要であり、3C分析や4C分析といったものがよく用いられます。

3C分析とは、外部環境としてCustomer(顧客・市場)、Competitor(競合・業界)、内部環境としてCompany(自社)を分析対象する分析方法であり、顧客市場の今後の成長性や顧客ニーズの変化、競合他社との比較による自社の相対的な優位性、自社の強みや弱みを分析することで、戦略立案におけるインプットとなります。また、4C分析とは、3C分析に対してContext(マクロ環境)を追加したものです。このマクロ環境分析は、時にはPEST分析もしくはPESTL分析ともいわれます。

それぞれの分析は、企業戦略立案、事業戦略立案のそれぞれで行われますが、以降ではより詳細に行われる事業戦略においてどのように行うかをご説明します。

3C分析、4C分析、PEST分析の分析方法

顧客・市場分析(customers)

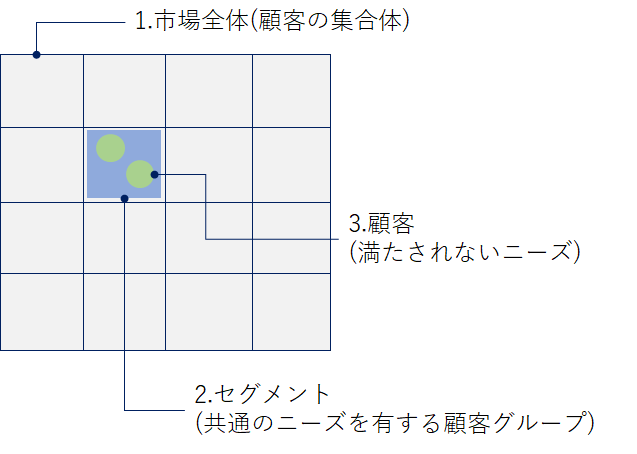

顧客・市場分析においては、市場全体というマクロの視点からスタートして、個々の顧客というミクロの視点まで分析を深めていく以下の4つのステップによるアプローチが一般的です。

1.市場把握:顧客の集合体としての市場全体で捉える

2.セグメンテーション:同質性のある顧客をグループ化する

3.セグメント評価:セグメントの魅力度および競争優位性を評価します

4.顧客ニーズの把握:主要セグメントにおける個々の顧客ニーズを探索する

1.市場把握

まず、市場全体について、市場規模、市場成長性、市場収益性等を各種レポート等により把握します。

2.セグメンテーション

次に、市場全体を同質性のある顧客で細分化し、購買決定要因(KBF=key buying factors)を明らかにします。

消費財市場に関する基準例

人統計変数(年齢、所得、性別、職業…)、購買行動変数(目的、購買頻度…)、地理的変数(国、地域、…)、心理的変数(ライフスタイル、…)

産業財市場関する基準例

購買企業/組織に関する変数(業種、企業規模、ハイエンド/ローエンド、ポジション…)、購買状況変数(新規/リピート、購買経験・能力…)、購買行動変数(購買頻度/購入量、購買基準…)

3.セグメント評価(魅力度×競争優位性)

セグメントを魅力度と競争優位性の観点で評価します。魅力度とは、市場規模と成長性、競争状況に分解でき、要は「市場が十分大きく・今後も成長するか?ブルーオーシャンかレッドオーシャンか?」といえます。また、競争優位性とは、現状のシェア、顧客の購買決定要因(KBF)に対する自社資源適合度(購買決定要因と自社の製品・サービスとの適合度)であり、「他社より、顧客ニーズを充足しているか?」といえます。セグメント評価をしたうえで、優先的にアプローチするセグメントのあたりをつけることになります。

4.顧客ニーズの把握

優先的にアプローチするあたりをつけた主要セグメントにおいて、顧客の満たされないニーズ・顧客にとっての切実なニーズを明らかにします。

以上のように、市場全体を展望したのちに、同質性ある顧客で市場を細分化、魅力と競争優位性であたりをつけたのち、顧客のニーズを把握するというのが「顧客・市場分析」です。

競合・業界分析(customers)、5Force分析(ファイブフォース分析)

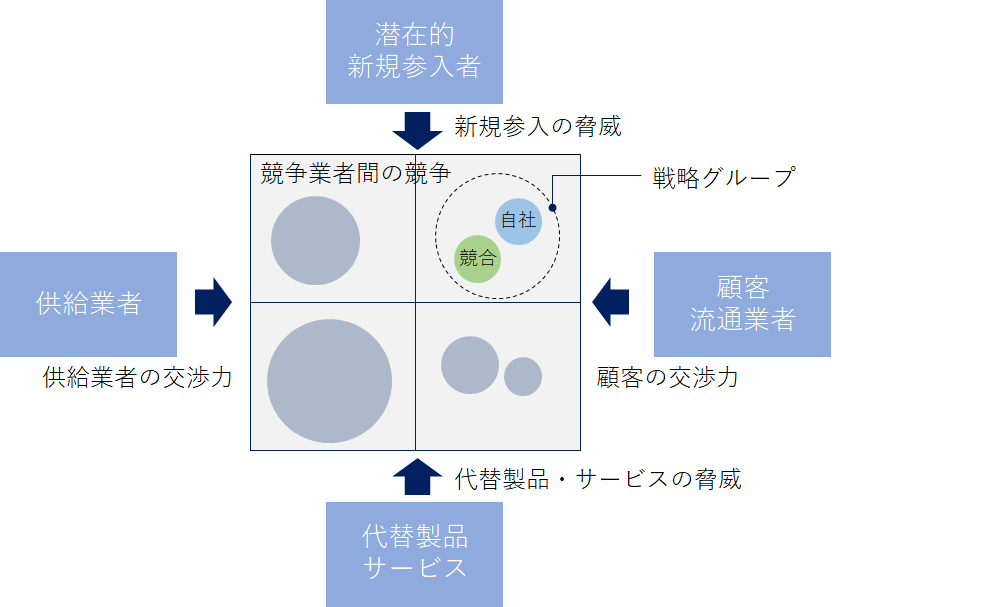

競合・業界分析においても、業界の構造分析というマクロ視点からスタートして、戦略グループの把握、同じグループでの競合他社の戦略・今後の動向を把握するというミクロの視点まで分析を深めていく以下の3つのステップによるアプローチが一般的です。

1.業界構造分析:業界の構造を捉える。いわゆる5Force分析をおこなう

2.戦略グループ分析:業界内の競合他社における直接競争対象を把握する

3.競合他社の戦略・動向把握:同じ戦略グループにおける個々の競合他社の戦略・今後の動向を把握する

1.業界構造分析、5Force分析(ファイブフォース分析)

業界構造を、買い手の交渉力、売り手の交渉力、新規参入の脅威、代替品の脅威、そして既存業者間の敵対関係という5つの要素で整理します。ポーターが考案した、いわゆる5Force分析(ファイブフォース分析)です。この分析を行うことによって、対象とする業界の過酷さ・儲けやすさの外観を把握することができます。

2.戦略グループ分析

業界内の競合他社の中でどこまでが直接的な競争相手になるのかを特定します。戦略グループとは、自社が属する事業または製品・サービスにおいて、自社と類似の戦略をとるグループを指しています。戦略グループを把握することで、業界内における競合他社がより明確となり、競合分析を図ることで、戦略立案に役立ちます。また、この戦略グループを用いた分析により、特定の戦略グループが大きなシェアを占めているのか、同程度のシェアをもつ複数の戦略グループが複数存在しているのか、あるいは新たな戦略グループが登場したのか、業界がどの方向に進んでいるのか?といった業界の変化を理解することができます。

3.競合他社の戦略・動向把握

最後に、自社と同じ戦略グループに入っている企業および、将来的的に競合可能性があるき企業の戦略および将来動向を把握します。具体的には、競合他社のミッション・ビジョンとともに現在の業績、経営資源により強み・弱みを理解するとともに、今後の戦略の方向性を把握します。把握する際には、ありとあらゆるデータソースを活用することが重要です。競合他社のウェブ、IR資料、有価証券報告書等は当然のこととして、リサーチ会社等を活用して、競合他社の戦略の方向性を把握しましょう。

以上のように、業界構造を理解したのちに、同じもしくは類似の戦略をとる戦略グループを特定、その中で競合他社の現在および今後の戦略・動向を把握するというのが「競合・業界分析」です。

自社資源分析(company)、バリューチェーン分析、コアコンピタンス分析

自社資源分析においては、自社の業績評価からスタートして、業績を生み出すバリューチェーンに関する分析、そして、自社のコアコンピタンスを明らかにする、以下の3つのステップによるアプローチが一般的です。

1.業績評価:自社の業績、各種計数値に関して、SBU間/時系列/競合他社との比較・評価をおこなう

2.バリュー・チェーン分析:業績評価の結果を生みだした要因を把握する

3.コア・コンピタンス分析:自社にとってのコアコンピタンス(顧客に価値をもたらし、模倣困難で、複数の市場・製品へ展開可能なもの)を把握する

1.業績評価

業績評価においては、売上高、粗利/粗利益率、営業利益/営業利益率、在庫日数/在庫回転率、供給リードタイム、欠品率、新製品比率、顧客満足度などの指標をもとに、自社の強み・弱みを明らかにします。よしあしの評価にあたっては、自社のある断面のみでは判断できません。時系列による経年変化や、競合他社との相対比較をおこなうことにより、結果としてのよしあしや、良化/悪化の傾向、そして手を打つべき課題を理解することができます。

また、業績評価においては、会社全体、事業全体というくくりではなく、SBU単位、製品別、地域別、チャネル別、顧客セグメント単位など、より細分化した単位で評価・分析することで、より意味のある自社の事業内容の理解・課題の把握が可能となります。

2.バリュー・チェーン分析

業績を把握した後、その結果を生みだした要因を把握するときに用いられるのがバリューチェーン分析です。実施にあたっては、研究開発、マーケティング、設計、購買、製造、販売…といったバリューチェーン全体を網羅的に実施するといようりも、業界におけるKSF(Key Success Factors)および、自社の基本戦略を中心に実施するのがよいでしょう。業界におけるKSFに関しては、たとえば、「ネットワーク外部性」が働く市場、すなわち、先行したごく少数が市場を支配する業界(PCやスマホのOSなど)では、いかに早く市場に製品・サービスを投入できるか?の研究開発や、価値を伝えるマーケティングが重要となります。一方、基本戦略に関しては、たとえば、コストリーダーシップ戦略をとっている場合は、購買や製造が重点的に分析すべき領域となります。

3.コア・コンピタンス分析

最後がコアコンピタンス分析であり、自社にとってのコアコンピタンス(顧客に価値をもたらし、模倣困難で、複数の市場・製品へ展開可能なもの)を把握することです。このコアコンピタンスを明確にし、理解することで、このコアコンピタンスを用いた新しい価値や市場の開拓が可能となります。

以上のように、自社の業績・計数値を多角的に分析し結果としての良し悪しを把握したのちに、自社のバリューチェーンにおける強み・弱みを理解する。その中でも、模倣困難で価値あるコアコンピタンスを把握するというのが「自社資源分析」です。

マクロ環境分析(context)、PEST分析、PESTEL分析

自社業界のビジネスは常に世の中の変化、つまり「マクロ環境」に大きく影響を受けます。例えば、開発された新たな技術を活用することで、新たな顧客市場や新たな価値が創造されますし、それが新たなライフスタイルとして社会に定着していくといったことなどです。3G,4G,5Gなどのネットワーク技術の進化による携帯・スマホ市場の創出と、私たちのライフスタイルの変化が良い例です。このように、中長期的に自社業界を取り囲むマクロ環境の変化を把握し、自社にとって「機会」となる要因と「脅威」となる要因を考えながら、戦略立案することが必要となります。

現状分析におけるコツ・注意事項

現状分析を実施するにあたり、重要な点が2つあります。

まずは、現状分析と情報収集とは異なるということです。闇雲に情報を集めればよいというものではなく、自分自身が仮説を持った上で、情報を収集する必要があります。まずは全体感をつかんだ後、戦略の仮説を立てる。そして、その戦略仮説の正当性を検証するためには、詳細な情報収集と分析をおこなうといアプローチをとることが重要です。

次が、現状分析に時間をかけすぎないということです。当然ながら分析しても実行しなければ意味はありませんし、いくら分析をしたところで正解はありません。経営とは、必要な情報がすべてあつまった状態で物事を決定するのではなく、情報が不足している中でも仮説を立て、最終的には意思決定する、決断するということです。情報があふれている一方で、世の中の流れが速く、情報の陳腐化も激しいのが現状です。意思決定の遅延により、機会を逃すのではなく、素早く・適度な情報収集と分析を行い、まず仮説立案し、実行して得られた情報をもとに軌道修正していくというPDCAを回していくというのがあっているとおもいます。

更に詳しく知りたい方は

さらに詳しく知りたい方は、udemyの「はじめての経営戦略論 ~勝てる市場を選び、勝つための強みを作る!4時間半で身に付けるビジネスパーソンとしての戦略眼」が非常にわかりやすいので参照してみてください(結構な頻度で80-90%オフのディスカウントをやっていますので、是非以下画像をクリックしてみてください!)

まとめ

本記事の内容を箇条書きでまとめると以下となります。

- 現状分析の基本は3C分析、4C分析

- 顧客・市場分析においては、市場把握→セグメンテーション→セグメント評価→顧客ニーズの把握の順で進める

- 競合・業界分析においては、業界構造分析→戦略グループ分析→競合他社の戦略・動向把握の順で進める

- 自社資源分析においては、業績評価→バリューチェーン分析→コアコンピタンス分析の順で進める

- 分析に時間をかけすぎず、仮説立案→実行からのフィードバックというPDCAを高速にまわすべき

次回の記事では、企業戦略立案における主要検討事項である成長戦略の立て方に関してご紹介します。

コメントを書く