成長戦略のための選択と集中。プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)およびGEのビジネススクリーンによる資源配分

- 2022.01.15

- 2022.02.01

- 戦略

- GEのビジネススクリーン, PPM, プロダクトポートフォリオマネジメント, 成長戦略, 経営戦略, 選択と集中

前回の記事では、戦略目標を達成するための事業領域の設定方法として、製品市場マトリクスとアンゾフマトリクスを説明しました。これらの手法を用いることによって、自社の事業領域の将来性を評価することができますし、今後自社を成長させていくにあたっての方向性の示唆を得ることができます。そこで今回は、事業領域を定めたのちに実施する資源配分の方法をご紹介します。

企業を成長させるために、事業領域の中のどの事業(SBU)にどの程度のヒト・モノ・カネという有限で貴重な経営資源を配分すべきなのか?を考えるための手法およびフレームワークをご紹介します。

企業戦略における資源配分の必要性

企業戦略において、戦略目標を達成するための事業領域を、製品市場マトリックスおよびアンゾフマトリクスをもちいて定めた後に実施するのが、企業におけるヒト・モノ・カネといった有限かつ貴重な経営資源の「資源配分」です。具体的には、事業(SBU)の位置づけやライフサイクルに基づいて適切な投資水準を決定するとともに、個々の事業に対して、その基準に照らし合わせて経営資源を供給するのか?、それとも抑制するのか?を決定することを意味します。その際使われるツールとして、プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)というメジャーなものがありますので、以降でそれぞれをご紹介していきます。

プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)とは

資源配分に使われるツールがプロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM)です。最も有名で代表的なものが、1970年代に、BCG(ボストン・コンサルティング・グループ)によって開発したマトリックスです。

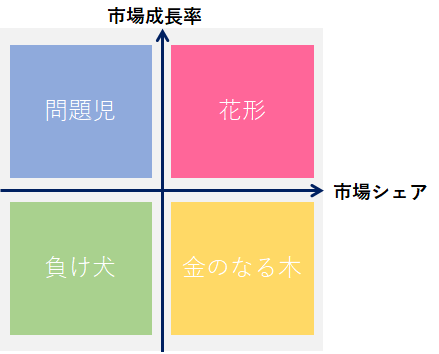

BCGのPPM分析では、縦軸「市場成長率」と横軸「市場シェア率」の座標上に、事業規模の大きさを示す円をプロットすることで事業評価を行うとともに、各象限を「問題児(Question Mark)」「花形(Star)」「金のなる木(Cash Cow)」「負け犬(Pet)」と分類することで、各事業に対する追加投資や撤退をするための示唆を与えてくれます。

すなわち、

問題児:市場シェアが低く、市場成長率が高い。まだ収益は少ないものの、伸びる可能性は高い。経営資源を積極的に投下すべき

花形:市場シェアも市場成長率も高い。収益が伸び盛りで、今後も伸びる可能性がある。積極的に経営資源を投下すべき

金のなる木:市場シェアが高く、市場成長率が低い。収益がピークに達している。経営資源の投下の抑制検討すべき

負け犬:市場シェアも市場成長率も低い。収益が乏しく、伸びる可能性はない。撤退検討すべき

といった具体です。

ほとんどの事業は「問題児」からスタートし、「問題児」→「花形」→「金のなる木」という順序での成長を目指しますが、仮に事業が「負け犬」となった場合は、もはや事業の発展が見込めず、撤退を検討することになります。以降で、それぞれの段階の詳細を説明します。

プロダクトポートフォリオにおける4象限と投資方針

問題児

「問題児」は、市場成長率は高いが、市場シェアを獲得できていない事業が分類されます。一般的に、新製品を市場に投入してすぐの導入期の事業がこの象限に分類されます。この象限にある事業は収益性が低い一方、市場は成長期にある為、設備投資や宣伝広告費などの投資が必要となります。よって、この時点ではキャッシュフローがマイナスとなってしまう場合もありますが、相対的な市場シェアを拡大させることができれば、花形となっていく可能性があります。したがって、基本的な投資方針としては、「積極的な投資」を行うことで市場シェアを高めて「花形」に育て上げることを目指しつつも、収益に結びつかず、「負け犬」となってしまった場合は、撤退することも視野に入れて事業運営することになります。

花形

「花形」の製品は、市場シェア・市場成長率ともに高い事業が分類されます。一般的に、事業化が成功し、成長期のフェーズへと差し掛かり、市場規模とともに、売上規模・市場シェアが急成長している段階です。この象限にある事業は、市場の成長率が高く売上も急増している状態ですが、競争環境を勝ち抜くためには多額の設備投資が必要となるため多額のキャッシュ創出にはつながりません。しかしながら、市場シェアを維持・拡大することによって「金のなる木」となっていく可能性があります。したがって、基本的な投資方針としては、「積極的な投資」が必要となります。

カネのなる木

「カネのなる木」は、市場の成長性は低いものの、高い市場シェアを獲得している事業です。一般的には、製品ライフサイクルでいうと成熟期にあたり、市場成長率は低いために将来的には事業の成長はなくなることが予想されます。この象限にある事業は、相対的な市場のシェアが高く、市場成長率が低い状況にある環境下で自社の競争力が高い場合、多額の設備投資の必要がなく、且つ利益が多くなります。したがって、基本的な投資方針としては、この事業へ積極的な投資はせず、この事業で稼ぎ出した利益を、PPMの「問題児」、必要であれば「花形」、に投下することが定石となります。

負け犬

「負け犬」は、市場シェアが低く、市場成長率も低い事業です。一般的には、製品ライフサイクルにおける衰退期にあたります。この象限にある事業は、成長性が低い上にコストがかかり利益の創出が難しい分野です。事業を整理して、「負け犬」にかけていた経営資源を他の事業に分配するか否かを検討するのが基本的な投資方針になります。

プロダクトポートフォリオにおける事業の流れ

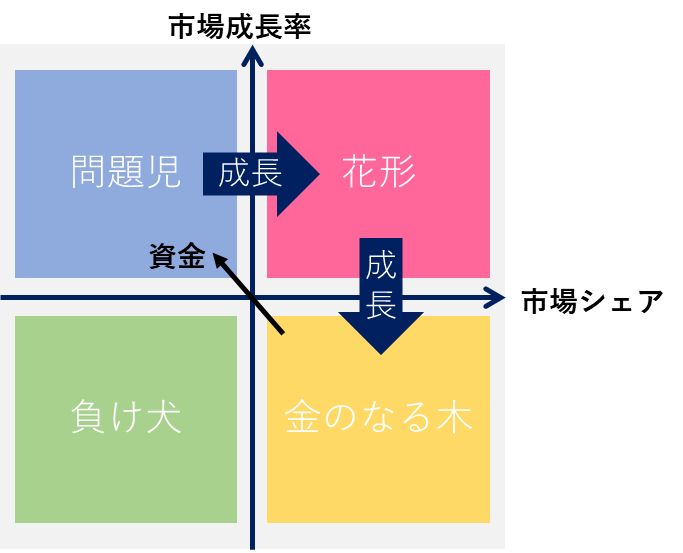

プロダクトポートフォリオマネジメント理論を用いると、事業を問題児、花形、金のなる木、負け犬に分類することができますが、いきなり花形や金のなる木になるケースは少なく、基本的な事業の成長の流れに沿って行くことになります。

1つが目、事業が良い方向へ成長していく流れです。「問題児」からスタートし、資金投下によって「花形」になり、さらに成長して「金のなる木」に到達するという理想的な流れです。そして、「金のなる木」が生んだ利益は、新たな「問題児」を成長させる資金となり、その「問題児」が新たな「金のなる木」に変わっていきます。このように理想的な好循環を、BCGは「サクセスシークエンス(Success Sequence)」と呼んでいます。

反対に、悪い方向へ成長していく流れも存在します。悪い流れは「ディザスターシークエンス(Disaster Sequence)」と呼ばれます。「問題児」が成長できず「負け犬」になったり、「花形」のシェアが低くなって「負け犬」に転落したりする流れです。

企業戦略においては、このようにプロダクトポートフォリオマネジメントを使って、それぞれの事業の評価を行いながら適切に資源配分することで、いかに多くの事業をサクセスシークエンスにそって成長させることができるかが重要となります。

プロダクトポートフォリオマネジメントの関連理論

プロダクトポートフォリオマネジメントは実は「製品ライフサイクル」と「経験曲線」という別の理論が関わっています。プロダクトポートフォリオマネジメントのチャートは縦軸が「市場成長率」、横軸が「市場シェア」で構成されていることからわかるように、製品ライフサイクル理論は「市場成長率」に、経験曲線理論は「市場シェア」に関係しています。

製品ライフサイクル理論

製品ライフサイクル理論とは、製品を市場に投入してから撤退するまでの流れを「導入期」→「成長期」→「成熟期」→「衰退期」という4つのフェーズに分類し、そのフェーズ毎の特徴と、とるべき戦略や投資方針をまとめたものです。すなわち、導入期~成長期は、製品がリリースされたばかりで、これから市場がどんどん成長していく期間のため、設備投資や販促のために多くの資金が必要となります。一方で、成熟期~衰退期は、市場が飽和しているため、売上の更なる伸びはあまり期待できたいため、多くの資金投下をしないのがセオリーになります。

経験曲線理論

経験曲線理論(エクスペリエンス・カーブ理論)とは、ある製品の累積生産量が増加していくと、生産効率が上がり、単位当たりのコストが一定の割合で低下していく「経験則」のことです。一般に、累積生産量が2倍になるごとに、1個あたりのコストが10~30%ずつ減少すると言われています(その減少率は業界や製品によって異なります)。総生産量と生産コストの関係をグラフで表すと曲線になるため、「経験曲線」と呼ばれています。

プロダクトポートフォリオマネジメントにおける「市場シェア」という概念は、経験曲線理論と関係しています。すなわち、市場シェアが大きいということは、生産量がどんどん増えていく、結果として生産コストが下がるため、同業他社との競争に勝ちやすくなるという考えです。

以上の製品ライフサイクル理論と経験曲線理論を踏まえて、プロダクトポートフォリオマネジメントにおける4つの段階を振り返ってみると次のようになります。

花形:市場成長率が高い×市場シェアが高い→多くの資金投下が必要、利益が多い

問題児:市場成長率が高い×市場シェアが低い→多くの資金投下が必要、利益が少ない

金のなる木:市場成長率が低い×市場シェアが高い→少ない資金投下で十分、利益が多い

負け犬:市場成長率が低い×市場シェアが低い→少ない資金投下で十分、利益が少ない

製品ライフサイクル理論と経験曲線理論の概要を頭に入れておくことで、プロダクトポートフォリオマネジメントをより理解しやすくなったかと思います。

GEのビジネススクリーン

プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)の限界

有用なプロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)ですが、一方で限界もあります。たとえば、事業戦略としては単純化しすぎているといったことや、以下のような問題も指摘されています。使用にあたっては、このような問題点も理解した上で活用していかなければなりません。

自社の強みが考慮されない

縦軸が「市場成長率」、横軸が「市場シェア」となっており、その状況を生み出す要因である自社の強みや、コアコンピタンスといったことが考慮されません

市場がまだ存在しない場合では成長率を把握しにくい

縦軸の「市場成長率」は新規事業のように市場がまだ存在しない場合、成長率を設定しにくく、事業がどの象限に位置づくのか分類しにくくなります

規模の経済性や経験曲線効果が働かない事業もある

横軸の「市場シェア」はシェアが高いほど規模の経済性や経験曲線効果が働き、コスト優位になることを前提としていますが、それが当てはまらない業界もあります。また、市場を根本的に変化させるほどに圧倒的な技術革新、すなわち、破壊的イノベーションを考慮できません。

事業間の関係を考慮できない

プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)では、他事業とのシナジー・依存関係まで把握できません。よって、「負け犬」と分類された事業が、「金のなる木」と分類された事業にとっては欠かせないといった事業間の関係性はこの単純化された2軸のチャートでは把握できず、別途考慮する必要があります。

GEのビジネススクリーンとは

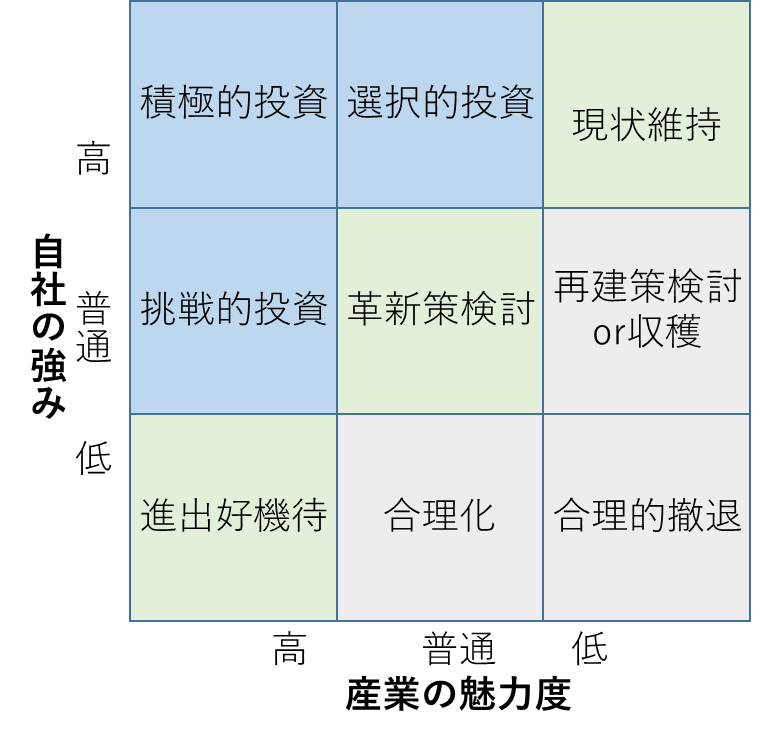

このようなプロダクトポートフォリオ(PPM)の限界を補うために考案されたのがGEのビジネススクリーンです。その名の通りゼネラル・エレクトリック社(GE)とマッキンゼー社によって提唱されたフレームワークであり、プロダクトポートフォリオ(PPM)は4領域に分類して分析を行ったことに対し、ビジネススクリーンでは縦軸に「事業の魅力度」、横軸に「事業地位」をとり、それぞれを高・中・低の3段階に分け、全部で9領域に分類しています。

GEのビジネススクリーンによる投資判断

ビジネススクリーンでは縦軸に「事業の魅力度」、横軸に「事業地位」をとり、それぞれを高・中・低の3段階に分け、全部で9領域に分類しているのですが、基本的な考え方としては、以下のようになります

事業の魅力度=高 × 事業地位=強 ⇒ 投資増強

事業の魅力度=中 × 事業地位=中 ⇒ 見極め(選択的投資)

事業の魅力度=低 × 事業地位=弱 ⇒ 収穫・撤退

事業環境や前提条件に応じて縦軸や横軸を柔軟に変えて、様々な観点から考えることができるのがGEのビジネススクリーンの魅力になります。

GEのビジネススクリーンで用いる軸の例

縦軸の「業界の魅力度」、横軸の「業界の地位」は柔軟に選択できますが、具体的な例を以下でご紹介します。

業界の魅力度

業界の魅力度を測る指標としては、以下のようなものがあります。どれか1つを選ぶことも可能ですし、複数の項目を重み付けして用いるケースもあります

・市場規模と成長率

・収益性

・競争環境

・マクロ環境(政治、経済、社会、技術)

・参入障壁や撤退障壁

・必要な技術レベル

・機会や脅威の出現

業界の地位

業界地位を指標としては、以下のようなものがあります。業界の魅力度と同様で、どれか1つを選ぶことも可能ですし、複数の項目を重み付けして用いるケースもあります

・マーケットシェア、ポジション

・コアコンピタンス

・経営能力

・技術力

・顧客ロイヤリティ

・自社の強み/弱み

GEのビジネススクリーンの使い方

プロダクトポートフォリオ(PPM)が市場成長率と市場シェアといったある意味固定した軸で分類していることに対し、ビジネススクリーンでは縦軸を「業界の魅力度」、横軸を「業界の地位」としているため、軸を選択可能で柔軟性があるため状況に応じた分析が出来ることが特徴となっています。一方、自ら評価方法を決定できるため、主観的な分析に陥りやすいのがGEのビジネススクリーンの懸念点と言えます。よって、プロダクトポートフォリオ(PPM)とGEのビジネススクリーンを自社の課題や状況により、使い分けることが理想的といえます。

更に詳しく知りたい方は

さらに詳しく知りたい方は、udemyの「はじめての経営戦略論 ~勝てる市場を選び、勝つための強みを作る!4時間半で身に付けるビジネスパーソンとしての戦略眼」が非常にわかりやすいので参照してみてください(結構な頻度で80-90%オフのディスカウントをやっていますので、是非以下画像をクリックしてみてください!)

まとめ

本記事の内容を箇条書きでまとめると以下となります。

- 「製品市場マトリクス」と「アンゾフのマトリクス」を使って成長戦略を立案したのちに実施するのが「資源配分」

- 「資源配分」においては、プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)という有用な分析手法が存在

- プロダクトポートフォリオマネジメントにおいては「市場成長性率」「市場シェア」を2軸としたチャートを活用し、事業を「問題児」「花形」「金のなる木」「負け犬」に分類

- 「問題児」からスタートし、資金投下によって「花形」にし、さらに成長させて「金のなる木」にする。そこで得たキャッシュを「問題児」「花形」に再投資する流れを作ることが肝要

- その他の手法として、GE型のビジネススクリーンという手法もある

企業戦略立案にあたっては有用な理論になりますので、ぜひ皆さんも活用してみてください。

プロダクトポートフォリオマネジメントに関して詳しく知りたい方は、以下の書籍などを参考にするとよいと思います。ご参考までに

コメントを書く